データから薬剤師の評価を発信する時代へ|日本薬学会第145年会(福岡)スポンサードシンポジウムレポート

薬剤師の業務にITツールが普及してきたことにより、薬歴などの対人業務に関連するデータが電子化されて蓄積し、薬剤師の医療的価値の新たな見える化に注目が集まっています。 今回は、行政、教育機関、医療施設、企業など、さまざまな立場の講演を通じて、リアルワールドデータ(電子カルテ・電子薬歴・診療報酬請求情報等)をどのように活用し、薬剤師の未来を切り開いていくのかを議論したシンポジウム内容をお伝えします。

|

目次

目次[非表示]

シンポジウム概要

日本で最も歴史のある会員数約15,000名(2025年2月時点)の日本薬学会。日本薬学会第145年会(福岡)の参加者数は8,000名超とのことです。

本シンポジウムは、注目や関心の高い研究発表が掲載される第145年会(福岡)の年会ハイライト集にも掲載され、当日は約150名の方が聴講し、質疑応答も大盛況でした。

はじめに、厚生労働省 医薬局 総務課 小川氏から、薬剤師の対人業務効果の見える化への期待についての講演。次に、カケハシ 工藤から電子薬歴などの薬局ITツール由来の新たなデータベースの現状と研究例について話しました。そして、行政からの期待や現状の技術的側面の話題を受けて、薬局側は総合メディカル株式会社 本田氏、病院側は京都薬科大学 村木氏のご講演がありました。オーガナイザーは、星薬科大学 佐野氏とカケハシ 工藤が務め、データサイエンスから薬局の未来について考える議論をしました。

詳しいシンポジウムの登壇情報はこちらからご覧ください。

薬剤師の対人業務に評価指標が求められている(厚生労働省 小川氏)

「患者のための薬局ビジョン」が策定されて早10年。厚生労働省の小川氏は、 薬剤師の対人業務のさらなる充実が重要であり、厚生労働省では、薬局における疾患別対応マニュアルの公表などを実施していることを紹介しました。

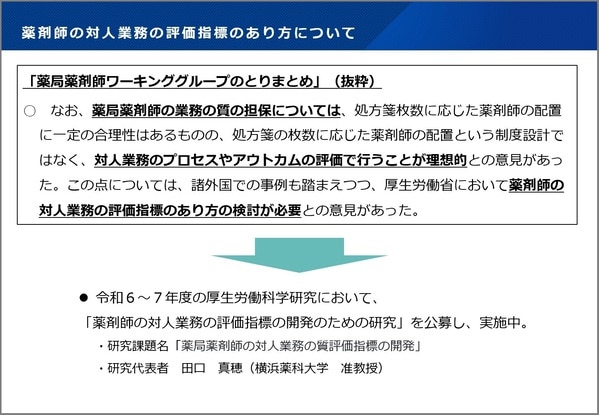

小川氏は、薬局薬剤師ワーキンググループのとりまとめで「薬局薬剤師の業務の質の担保については処方箋枚数に応じた薬剤師の配置ではなく、対人業務のプロセスやアウトカムの評価を行うことが理想的」と意見があったことなどから、2024年〜2025年度の厚生労働科学研究において「薬剤師の対人業務の評価指標の開発のための研究」を実施しています。

小川氏は、対人業務の実施を推進していくためにも、健康相談や在宅対応などの処方箋受付時以外の業務も、患者・住民のための効果を見える化していくことが重要であると表明しました。

薬局DXツールのデータから対人業務を見える化する時代へ(カケハシ 工藤)

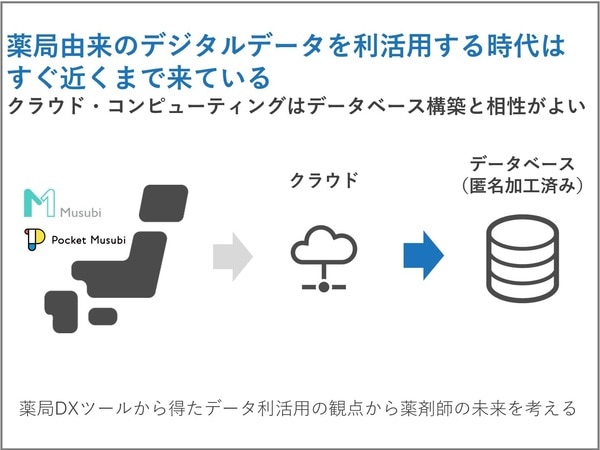

カケハシの工藤は、総務省の調査より、日本の企業はDXを「業務効率化・コスト削減」の目的で行う傾向にあり、「新製品やサービスの創出」を目的に投資する傾向は低いことから、データから新しい価値が創出する考え方の必要性を訴えました。

DXが普及してきた今、経験や勘で判断していたものに加えて、データに基づいた判断も促していく「データ駆動型社会」という言葉も注目されています。工藤は、電子薬歴・ICTツールのデータベースを活用した3つの研究例(ポリファーマシー対策・有害事象に関する服薬指導・調剤業務の質の可視化)を紹介し、薬剤師の対人業務を見える化していくことは、薬剤師や患者さんの行動変容にもつながるのではないかと述べました。

工藤は、薬剤師の未来を切り開くためにもデータを利活用していく必要があり、データベースを持っている会社だからこそ社会の役に立てる研究と開発を進めていきたいと強調しました。

薬歴データを用いて薬局の対人業務を評価(総合メディカル株式会社 本田氏)

総合メディカル株式会社の専門薬剤師である本田氏は、専門医療機関連携薬局の認知度をあげるためには患者さんにメリットを分かりやすく伝える指標が必要と考え、医療の質を測る指標であるクオリティ・インディケーター(QI)を用いた評価に取り組みました。

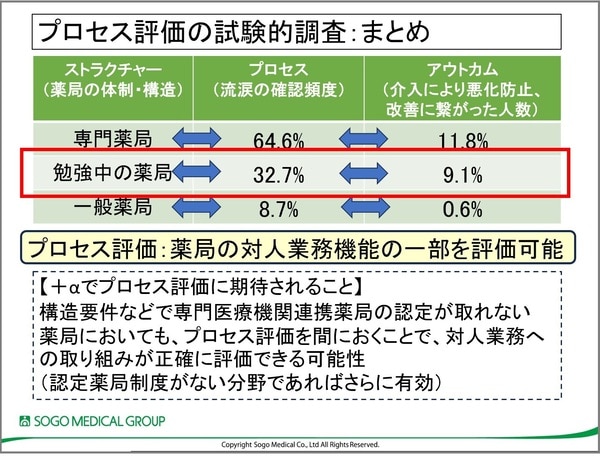

抗がん薬S-1の副作用である「流涙」の指導・確認、介入頻度に着目した調査では、専門医療機関連携薬局の対人業務の評価は高くなるという仮説をデータで示せる結果が出ました。また、下図に示す結果のように専門医療機関連携薬局(専門薬局)でなくとも、がん専門の資格取得を目指す薬剤師がいる薬局(勉強中の薬局)は一般薬局より数値が高いという結果も明示し、薬歴データを用いて対人業務への取り組みが正確に評価できる可能性を伝えました。

本田氏は、過去にも専門医療機関連携薬局が行った薬学的介入の実態調査を行っており、薬局の未来には目視や人力で調査するのではなく、無理なく継続的に指標を確認できる環境が必要不可欠になるのではないかとの見解を述べました。

薬剤師が“当たり前”に行う医療への貢献を見える化(京都薬科大学 村木氏)

京都薬科大学の村木氏は、かつて病院薬剤師として薬物治療モニタリング(TDM)に携わりながら最適な薬と投与量を考える薬剤師の医療貢献、すなわち「当たり前のこと」 を見える化するのは難しいと思っていました。

そんな中、2015年にレセプトの電子化率は100%近くになり、医療のリアルワールドデータ活用が注目される時代を迎えました。村木氏は、薬剤師の介入を示す特定薬剤治療管理料の算定有無を比較する調査は薬剤師の貢献を見える化できると仮説を立て、大規模保険請求情報のデータを活用し、治療の効果と有害事象の防止に薬剤師の介入は有効であることを明らかにしました。

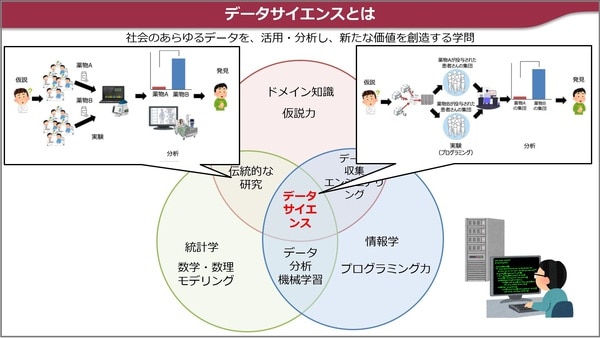

村木氏は、未来に向かうためにこうした結果を公表していくことが必要であり、データを活用する「データサイエンス」の学問も進化していくと言います。その上で大事なことは、医療現場の中で薬剤師が仮説を立て、得られた結果を正しく評価していくことだと述べました。

薬剤師の対人業務の価値をどう社会発信していくのか(星薬科大学 佐野氏)

星薬科大学の佐野氏は、本シンポジウムで、行政・企業・薬局・教育の様々な立場の演者からご講演いただいたことで、産官学の連携の重要性をこれまで以上に認識できたとともに、薬剤師による対人業務の価値をいかに「見える化」し、社会に向けて発信していくことが、今後の極めて重要な課題であることを再確認する貴重な機会となったのではないかと総括しました。

聴講者からも「未来に向けて希望を持てる話でした」といった感想もあり、未来につながる充実したシンポジウムとなったのではないでしょうか。