在宅医療に本気の新設薬局が、Musubiを選んだ理由とは?

地域医療への貢献と薬剤師が輝ける場の創出を目指し、「居宅訪問」に特化

ある調剤薬局に事務職として勤めていた際、身をもって体験したのが「訪問サービスのニーズ拡大」とそれに対応する「薬剤師のストレス」、そして継続した先に見えてくる「新たなやり甲斐」でした。日本の高齢化を考えると、在宅医療を求める声がますます大きくなるのは自明です。だからこそ、薬剤師がもっとポジティブに取り組める環境を作らなければならないし、作れる可能性は大いにあると感じて立ち上げたのがまんまる薬局です。薬局は地域医療にどんな貢献ができるか。また、薬剤師がより輝ける環境をどう作り上げていくか。こうしたテーマを掲げ、運営しています。

気軽にお越しいただける実店舗でのサービスも行っていますが、中心は訪問サービス。東京の板橋区・練馬区・豊島区を中心にご自宅への訪問を行っており、おかげさまでケアマネージャーさんからご紹介をいただくことも増えています。

薬剤師の現場感覚を的確に押さえ、

医療と薬局の未来を捉えたシステムを

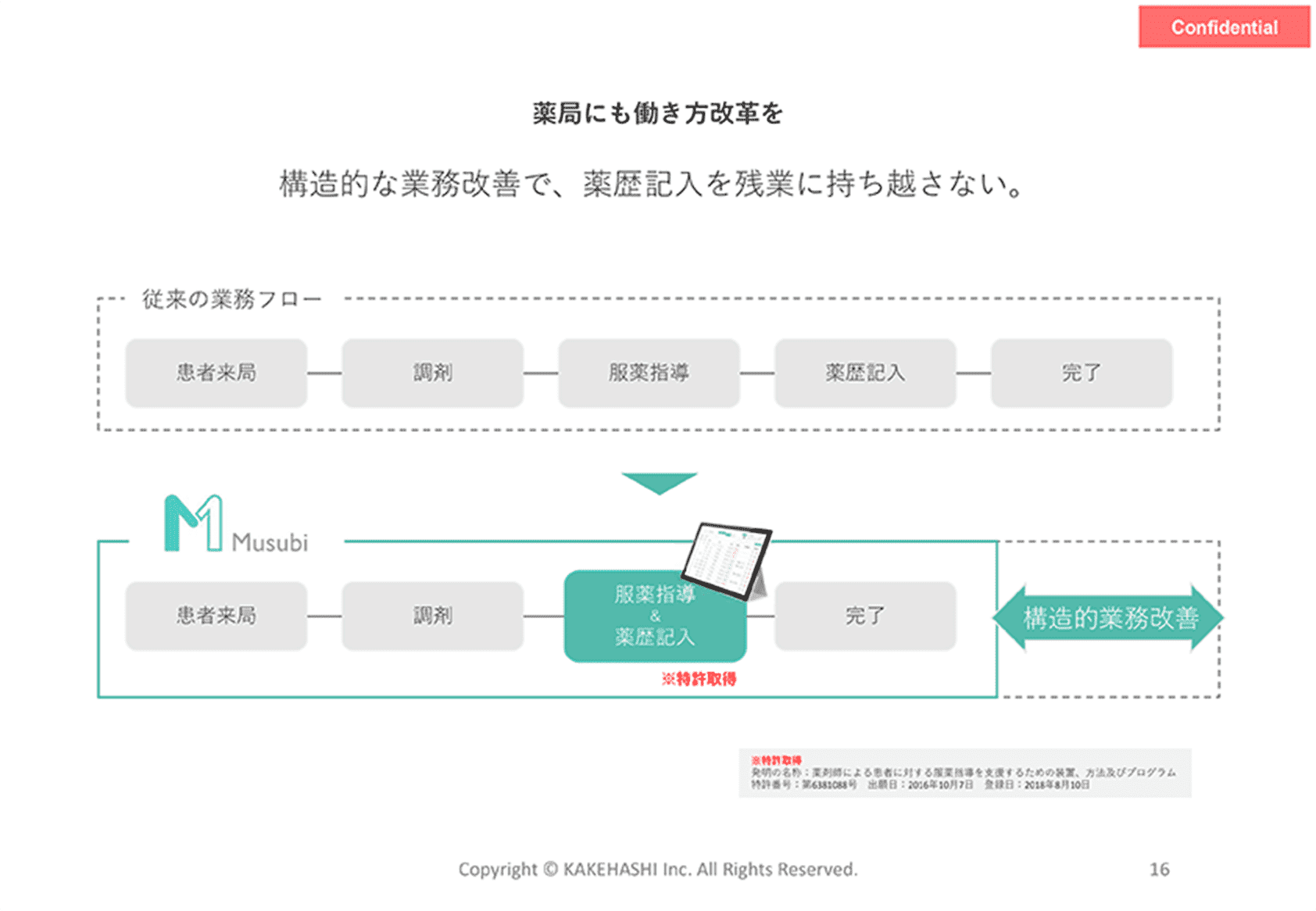

もともと薬歴や報告書の作成では、スプレッドシートを駆使して自作したフォーマットを利用していました。とはいえ新規のご依頼が増えてきている状況で、このままのオペレーションでは早々に限界がくるなと。何かしらシステムを導入し、早いうちに慣れておく必要があるなとは感じていました。

とはいえ、価格や機能要件さえ満たしていればどのシステムでもいいわけではなく、“この先を一緒に歩んでいけるパートナーを見つけたい”という思いが強くありました。Musubiに関しては、まず展示会でデモを体験したスタッフの一人が「これは間違いない」「要注目だ」と。しばらくして、今度は信頼している医薬品卸のMSさんから「KAKEHASHIという会社ご存知ですか?」と。私たちのことを深く理解している複数の人から推されるというのは、これは何かあるはずだとお問い合わせしたのが最初だったと思います。

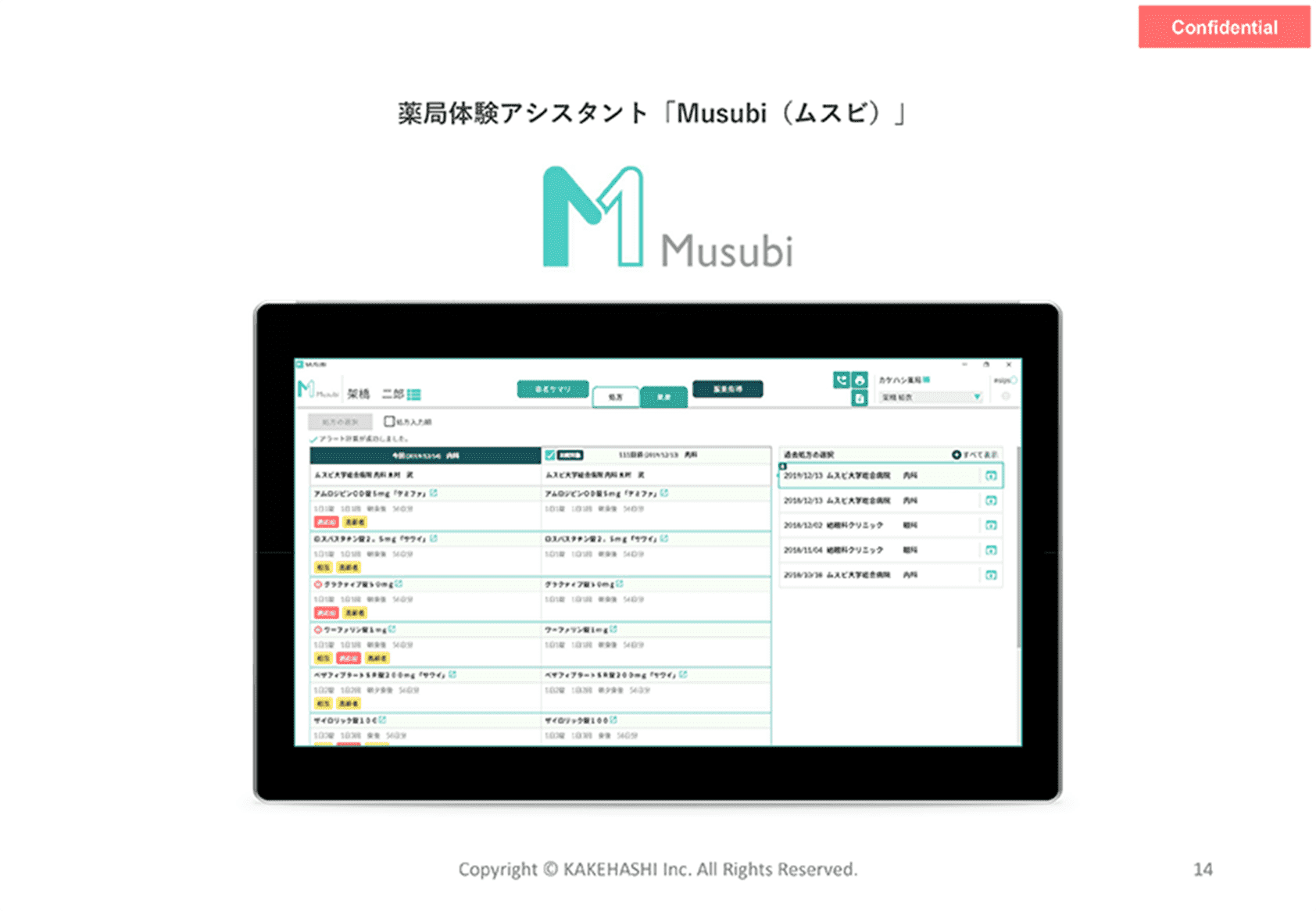

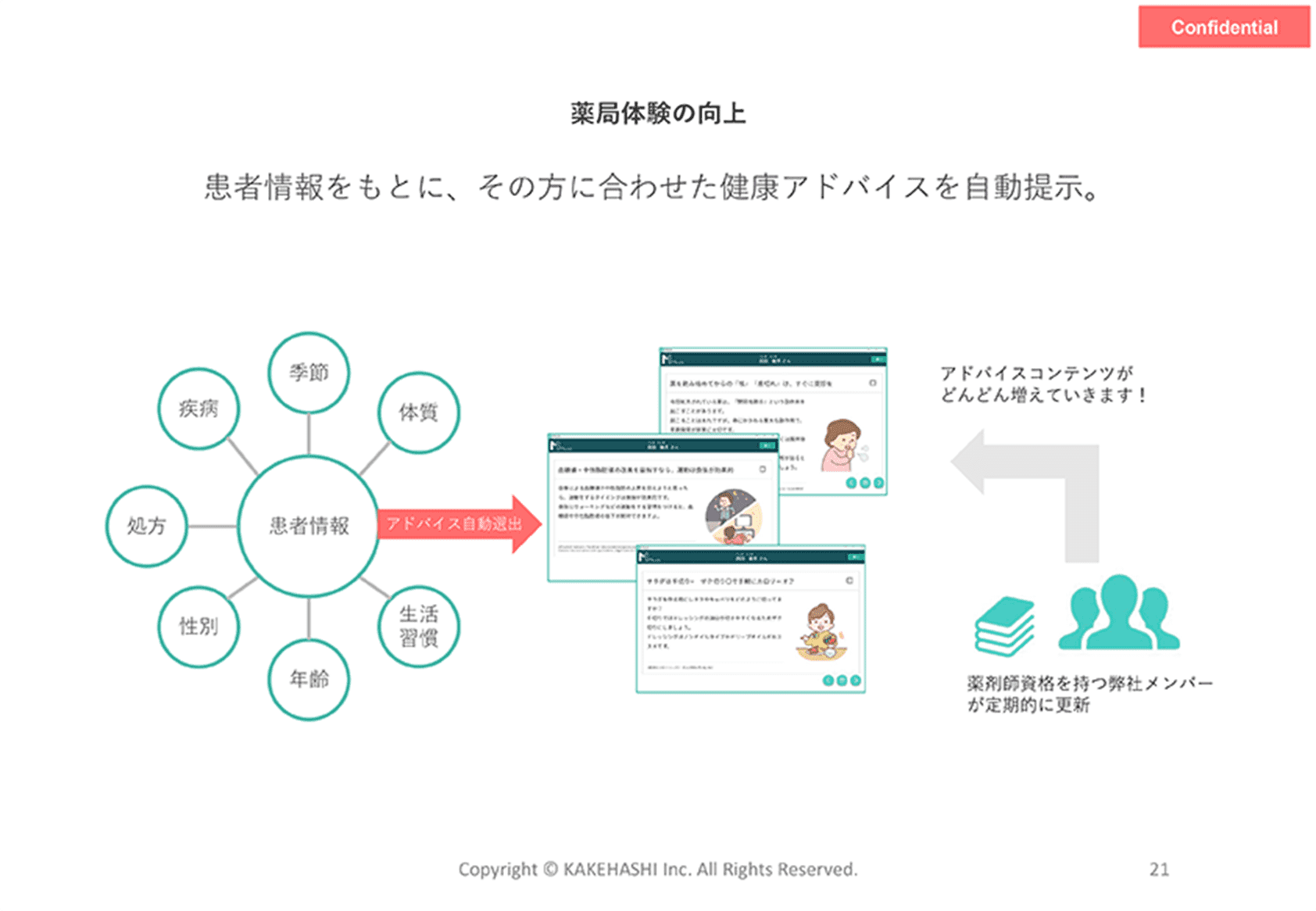

実際にデモを見せていただき、開発の背景やビジョンを伺って、自分たちと同じ志を持ったサービスだと感じました。担当の方を含めて薬剤師資格をお持ちの方が多いこともあってか、ベンダー視点ではなく薬剤師視点・現場視点でつくられたサービスだと感じられたことも大きかったですね。

患者さまとのコミュニケーションだけでなく、

薬剤師のマインドにも変化が

まず在宅報告書や薬歴の作成が効率化できたのと、それ以上に気に入っている点が2つあって、1つは報告書のドキュメントのデザイン。報告書って、ともすれば「書けばOK」になってしまっているケースも実際は少なくないと思うんです。けれど、Musubiのドキュメントは、本当に伝えるべきことが項目として一番上に置かれている。これは薬剤師の現場を深く理解したうえで、報告書としてどうすればより良く機能するのか、きちんと考えられているからこそのデザインだと思います。

もう1つは、Musubiを使うことで自然と薬剤師の顔が上がり、患者さまの目を見て指導できるようになること。処方箋を下に置いてうつむいて話すと、患者さまから見た印象だけでなく、薬剤師の気持ちまで下がってしまうと思うんです。Musubiの画面を一緒に見ながら、顔を上げてお話するようになるだけでも、患者さまとのコミュニケーションの質は変わります。

想定外の効果として、KAKEHASHIの方々との出会いというのも無視できないポイントです。KAKEHASHIの方々とのコミュニケーションを通じてスタッフのマインドが変わったというか、「薬剤師としてどんな価値を提供するか」を改めて考えるようになりました。システムによって薬歴や報告書をつくる時間が削減されたとして、大事なのはそこで生まれた時間を何のために使うのか。そういう意味で、スタッフの一人が自ら「自分は褥瘡(じょくそう)のスペシャリストを目指す」と宣言し、行動に移しはじめたのは非常に嬉しい出来事でした。自発的に勉強し、実際にドクターの往診同行で「この症状にはこの被覆材のほうがあうのでは?」と積極的に提案するなど、頼れる存在になってくれています。

調剤薬局の中にいるとどうしても視野が狭くなってしまいがちですが、一歩外に目を向けると、薬剤師としてできることはもっといろいろあるんだと気づかされるもの。Musubiは、そのきっかけを薬剤師に与えてくれるものでもあるのかなと感じています。

2022年以降、店舗を増やしている株式会社hitotofromでは、引き続き『Musubi』を在宅訪問の現場でご活用いただいております。(以下写真は、まんまる薬局青砥店で2024年4月に撮影)

そのほかの事例を読む

お役立ち資料

Musubiのことがよくわかる資料

Copyright © KAKEHASHI Inc. All Rights Reserved.